森马林建霞:让AI改变上千人的工作方式

2025-09-12 15:50:19

admin

林建霞是 85 后,清瘦、利落,声音中气十足。谈起钉钉 AI 工具,她像见到老朋友一样兴奋,滔滔不绝地分享每一个细节。同事们亲切地叫她“霞姐”。在他们眼里,霞姐不是技术高手,但让大家感受到,AI 并不神秘和遥远。

但她并非大家刻板印象里的技术大神,直到三年前,她都还只是森马一名业务员工,十余年在销售岗、企划岗、商品计划岗打拼,和“技术”沾不上边。没人能想到,如今的她却成了公司里的“AI 实践专家”,亲手把一个跨时代工具带进了数千名同事的日常工作。

对于 AI,林建霞有种格外奔涌的实干热情。她说,不是自己有多特别,而是机会刚好找到了她,她也很乐意主动揽下 KPI 之外的麻烦活。

这些“无私”的做法源自她内心的一团信念火苗,她坚信 AI 通往未来。她对《人类简史》里“共同想象力”的概念印象深刻:人类因为有语言,可以讲故事,从而让集体产生共识,这是文明的起点。她觉得 AI 正在创造新的“共同想象力”。“我们现在用的钉钉 AI 表格、AI 助理,不需要花几年学代码才能写出“Hello World”,而是都能上手的工具。”

丰富的轮岗经历让她深知传统工作流程的局限性。但非专业出身,到底如何抓住新工具,变革工作方式?又如何把 AI 工具推到同事们面前,抹平新旧更迭的信息差?

以下是林建霞的讲述——

三年前,我被调到森马数字中心,机缘巧合下开始负责在全公司推广 AI。其实我不是技术专业出身,全凭着对数字化的敏感和对 AI 的兴趣,一点点摸索。

真正让我意识到 AI 的力量,是在 2023 年年初。那时候 ChatGPT 3.5 火出圈。刚好我女儿学校要拍节日视频,作为家委会成员,我要给班上 25 位家长写台词。原本是个挺麻烦的活,要查资料、拼句子、凑成完整的文案。我灵光一闪,借了同事的手机问了 ChatGPT。没想到几秒钟,我想要的内容就生成了。

当时我特别震撼,AI 简直像魔法。我就想,未来的世界,AI 会不会像语言一样,成为人人可用的普惠工具?

我来森马这些年,做过销售、企划、商品,深知传统工作方式的痛点。那时我就在想,AI 能不能帮我们解决问题?

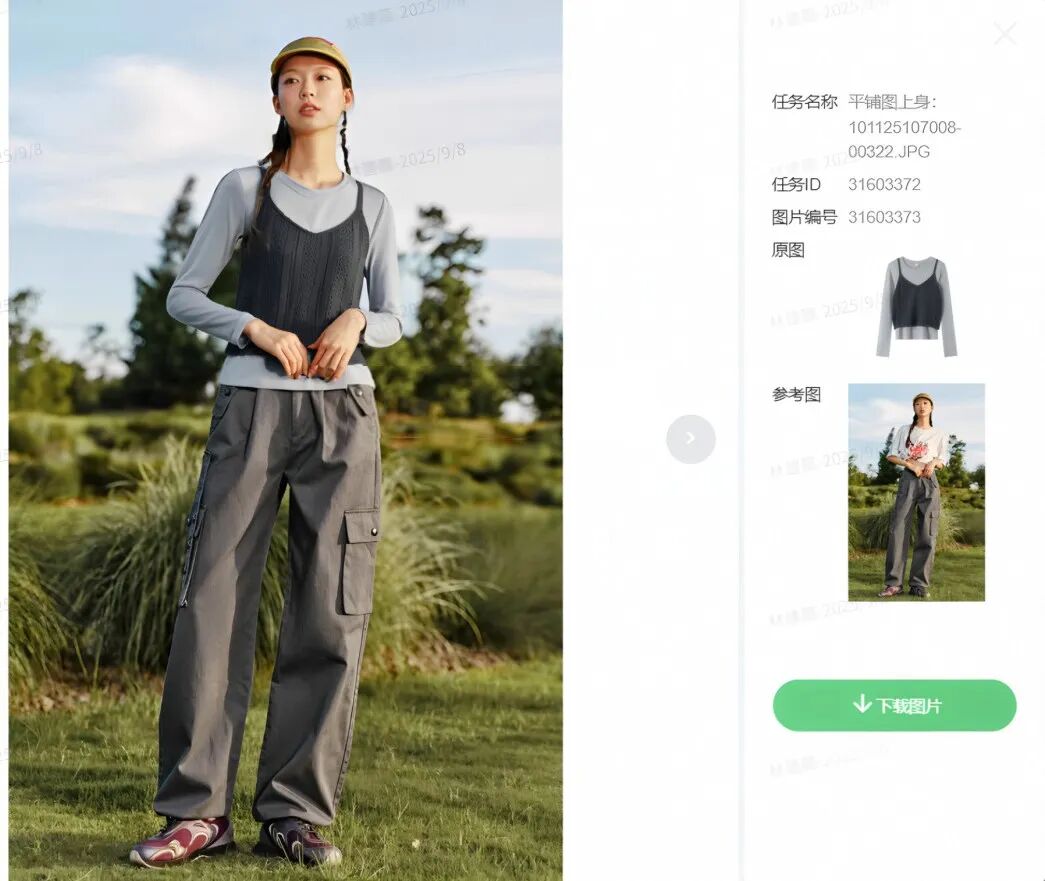

我第一次在工作里应用 AI,是因为一个“换装”的需求。

作为服装公司,拍摄产品展示的成本一直很高。过去只能请模特拍 20% 左右的重点款,耗时又耗钱。2023 年,巴拉巴拉的总经理提了个想法:不找模特,只用平铺图,让 AI 模拟穿着效果。今天来看这已经很常见,但当时少有人做。

我还记得第一次看到 demo 的场景:平铺图在模特身上直接“穿”了出来,效果直观又神奇。业务同事立刻兴奋地畅想:以后妆造、搭配、拍摄都能省了。

但技术团队随即泼了冷水——鞋子、杯子这种标品还好,服装的形态变化太大,训练模型几乎没经验,也缺乏想象力。

整个 2023 年,我们都在“极致拉扯”。上面希望尽快落地,但生成效果容易失真。我们花了整整一个月反复试验,和多家供应商做了深入验证,从素材准备、模型训练,到效果对比 A/B 测试。最终结论很清楚,技术还不够成熟,短期内难以满足业务,不得不中止。

我还是不死心,就明确地问业务同事:“抛开其他因素,这个工具到手了以后,你敢不敢用,用了以后你觉得有没有效果?”他说经过慎重考虑,短期内确实心里打鼓。

于是我们达成共识——不能为了 AI 而 AI。必须确认它真的能带来业绩提升,以及实实在在的降本增效。

但是这次尝试让我意识到,AI 带来的生产力变革是指数型的,这一定是趋势,只是再需要一点时间。这也为我们后来快速启用 AI 换装等工作流,奠定了经验基础。

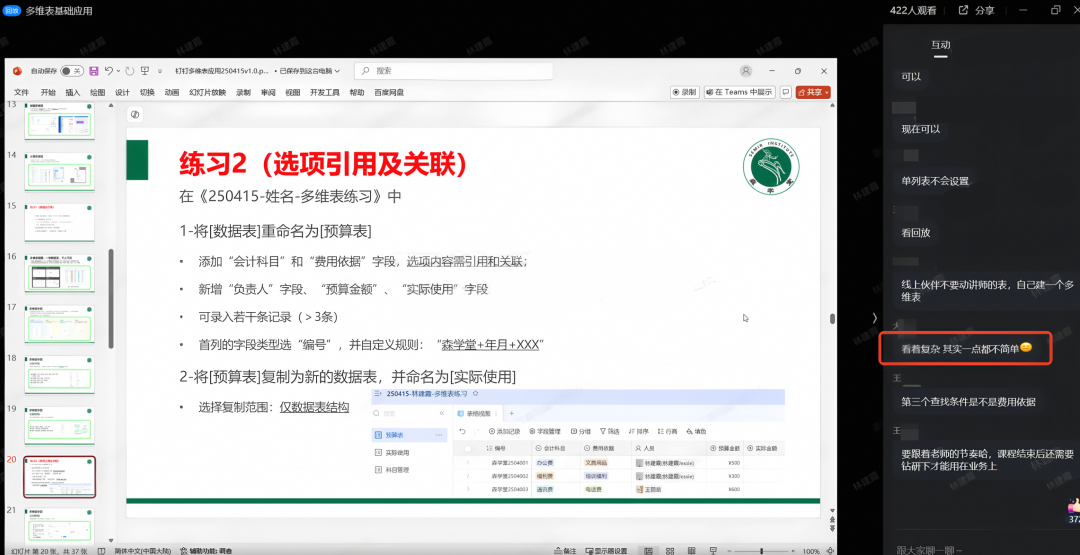

2024 年,我在钉钉组织的训练营里第一次接触到 AI 表格——那时还叫“多维表”。我一下子就被它的功能震住了:一个企业的所有会议、所有琐碎的流程,都能被一张表“管”起来。

回来上手尝试后,我立刻体会到 AI 表格的强大功能,就想尽快让其他部门的同事们也用起来。有一次在电梯里,我碰到一个老同事,闲聊中他说自己正同时忙几个项目。我当场就冒出一个念头:AI 表格一定能帮到他。我立刻说:“你找个时间,我给你讲讲。”

过去我们最常用的还是 Excel,在一个表格里塞满时间节点、筛选项,每次还要拆分给不同人。然而数据是“死的”, Excel 表格需要人工批量更新,既麻烦又容易出错,数据还不是实时的。

我自己就吃过这样的亏。印象最深的是订货会。衣服都挂好了,吊牌价也贴上去了,可是价格和政策往往还在不断调整。改价消息如果没同步,就可能导致客户预期和实际不一致,甚至影响下单数量。

那时候,每天都要填一堆表格,还要不停更新。我们只能拉个沟通群,几方人一起实时改 Excel。可不管怎么改,都得靠人通知,群消息一多就容易错过。有一年就是因为几个款式的政策没同步到位,客户下单后直接投诉。最后开会复盘,才发现问题出在“表格版本不同步”。

订货会之外,我们在“时控”场景里也用上了 AI 表格。服装生命周期的时间节点卡得特别严格:什么时候开企划、什么时候订货、什么时候上市,都有硬性要求,稍微延误就会影响后面一连串的动作。以前完全靠人盯着,常常被节点追着跑。现在用 AI 表格一管,节点提醒、通知分发都能自动跑起来。

很快,行政、采购、数字中心、供应链等部门都用上了,连每个人填表习惯都能兼容。有人爱填表格,有人习惯填表单,但最终都能汇总到同一张表里。

有同事曾问我:“为什么同样发生在 6 月的事,日历里排不到一起?”我告诉他,关键是要先切换思维:不能再用 Excel 那一套二维的逻辑,而要把“季度”当作一个字段。思维转过来以后,他觉得豁然开朗。

再往下,我们还叠加了自动化流程。设定任务的开始、结束时间和提醒。以前日历上密密麻麻写满了提示,现在系统能自动推送,闭环完成任务。一张表,从计划到执行,把整件事都管完了。

时间线往前推,其实公司对 AI 的探索最早是从“兴趣小组”开始的。那时候新技术刚冒头,没有标准答案,老板表态,鼓励大家齐头并进,各自去试。

不过,他也给数字中心提了个特别的期望。作为中台部门,数字中心要有统筹资源的意识,他希望我们能把这些分散的探索力量集合起来,成立公司级的虚拟项目组。

我的角色也就清晰了:搭一个“桥梁”。让不同的团队都能了解 AI、用好 AI,让 AI 工具像水电一样普惠、好用。

我测过 MBTI,每次结果都不太一样。我是双子座,需要我 E 我就 E,让我独处喝茶看书我也非常快乐。有小伙伴评价我是实干派,有超出一般人的热情,也有人说我气场很“正”。如果部门有人主动组织活动,我会很乐意参与,帮着造氛围。哪怕半天没人响应,我也觉得没关系,不擅长也能做,心态很自在。

这种状态也延续到工作中。

今年三月,我去温州做了一次 AI 工具培训。起初只是零售培训部想安排一场科普,我主动加了 AI 表格的内容。结果消息一传开,不仅零售经理,连行政、人资、物流部门都想来。原本的小教室根本坐不下,最后换成能容纳上百人的大会议室。算上线上参会的同事,总共有四百多人听课。

经常出现,上完培训课,马上有同事主动来找我。让我印象最深的是孙楠——一个刚入职的校招生,在商品企划轮岗。她日常工作要收集“样衣官”的尺码信息,做季度新品的试穿统计。听完我的课,她突然有了灵感:这个工具能帮她解决问题!于是立刻在钉钉上给我留言,希望我帮她评估是否可行。

周末我花时间做了一个 demo,给她之后,她特别激动,说“真的能行!”后来,她越来越投入,慢慢把产品做得越来越丰富。我们算是给了她一个初始的方向,她结合业务场景不断完善,工具也就真正成长起来了。

为了帮助更多像孙楠这样想学习 AI 的员工,我和团队搭建了一个叫大森树洞的工具。一开始只对 AIGC 群的小伙伴开放,后来问的人多了,就在公司大群同步上线。

这个大森树洞挺好玩的。我给它加了一个“情绪缓冲区”。什么意思呢?业务同事提需求时,我们可能正忙着,没法立即回复,AI 就会先发一条自动反馈,帮我把提问者情绪缓冲一下。之后我们团队再来“接单”。截至止目前已收到将近 500 条用户的声音。

那次温州培训结束后,有同事觉得工具特别有用,但上手经常遇到问题,时常来问我有没有空,说他给我打个电话可不可以?

因为太多同事来咨询,森学堂直接找到我,问我是否有“通用力”课程可以推荐给大家。我脑海里马上想到 AI 表格,提出“干脆再安排一场 AI 表格培训吧”。

于是就排了一场三个小时的科普课。没想到反响特别热烈,光报名人数就有 300 多人。

课讲完以后,效果立竿见影,更多部门开始用 AI 表格。

这个过程让我很有感触。一场自愿报名的培训,先把想学的人聚起来,再通过场景转化,让一个 AI 工具,真的变成了一线生产力。

我自己对这些工具一开始也不熟,要先去看钉钉的直播课自学,碰到问题就问官方。周末刷相关的课程补课,再和业务同事沟通,解答他们的疑惑。

培训多了就有了经验,不能讲得太快,再小的步骤都要演示,比如“新建多维表”,连命名都要教,因为很多人以前用 Excel 的习惯在这里完全不管用。

我在自学过程中容易模糊的地方,我会让大家重点练习。很简单的功能,但很多人可能是“一学就会,一做就废”。没有马上去实践感受,听完课他就没感觉了,我就建议大家学习前找一个搭子互相练习操作。

课前我会发趣味问卷,让大家先有体感,填完就能在群里实时看到变化,形成预热。这样上课时,大家已经有参与感,能直观了解为什么要学习这个工具。

课后我把常用工具都整理进一个学习专区,其实就是一个云文档知识库,包含所有业务节点相关的 AI 工具。

我记得有一次,我忍不住跟领导说:“这些事情其实都已经不在我原本的工作范围里了,但我还是很开心。”领导愣了一下,笑着说:“你知道吗?你说这句话的时候,眼睛里是有光的。”

现在公司有个 AIGC 小论坛群聊,群人数从几十人到现在上千人,许多同事们自发加入。每个人都可以在里面分享 AI 应用、推荐 AI 工具、同业务不同品牌的同事可以互相借鉴启发。有外部人士感叹,这热闹程度不亚于一个专业的 AI 社区。

其实我的工作初心一直没变。以前做销售、企划时,我是那个负责拉通信息差的人,现在推广 AI,也还是同样的角色。信息通了,大家才能顺利做正确的事。

我带的团队有三个小伙伴,管理上我比较放权。每周大家开个会,拉通一下进展,剩下的我就完全信任他们,让他们自己去推进。我们钉钉群的名字叫“沸腾吧,少年郎”,听上去就很有冲劲。

今年业务需求陡然变多,根据不同项目,我们还设立了好几个虚拟组织。群里的同事来自不同部门,我给一个项目群起名叫“钉三多和他的朋友们”,那是“AI 星火燎原”的小组。我还特地用大家的照片生成了一张合照当头像,让彼此多一些归属感。

做服饰行业,消费者的反馈是最关键的。谁最了解消费者?不是设计师,也不是策略部门,而是一线的导购。她们每天在店里,看着顾客挑挑拣拣,听着他们试穿时的第一反应。但遗憾的是,这些最真实的声音,常常在层层传递中失真。

过去,商品部门一年做四次市调,要跑到全国各地调研。次数不多,样本有限,速度也慢。等信息回到总部,往往已经打了折扣。消费者明明说的是“版型太大”,传到最后,可能就只剩下一句“有点问题”,让决策变得模糊。

这就是钉钉 AI 工具能发挥作用的地方。现在,导购随口一句“这件衣服腰身有点紧”,就能实时上传,被 AI 转成文字并自动分类:是面料问题?版型问题?还是情绪反馈?不同部门马上能看到,信息差当场就被抹平了。

我所有的信念感,其实都源自一个很简单的原则:这件事能否为企业创造价值?

去年开始接触 AI 的时候,还算是过渡期,节奏没那么紧。到了今年,情况就完全不同了。我和团队被各种需求追着跑,因为业务已经开始真正依赖这些工具了。

需求多了,还要保持分辨力。有时外面宣传得很好的功能,我们去问内部的朋友,得到的答案却完全不同。

不同的声音在所难免。但说实在的,看到业务的点赞和积极反馈,你会真的觉得这个事情是有价值的。不只是对别人有帮助,自己也有成就感。

当然,我也不是一个情商高的人。我经常跟小伙伴打趣说,今天又“情商超低”了。比如领导交代了一件事,我完全“接不住”,会很直白地说“压力太大了”。

好在公司氛围很好。有时候我对老板直说“我干不了”,她也不会给我压力,反而会坐下来帮我梳理:当下的重点是什么,哪些才是核心任务。很多时候我容易陷进琐碎里,她会提醒我要有优先级,从价值角度去排序。对于这一点,我挺感激。

公司整体对 AI 的投入在加大。今年四月,森马董事长发出内部信,由上而下号召公司全员用 AI。AI 游园会、AI 比赛,全员 AI 打卡,各种活动轮番举办。

数字中心里做 AI 的人也越来越多了。以前很多事全压在我们部门身上:要资源、要预算、要人手,还要盯产品的方向、盯技术的发展。

今年情况就好多了,工作台开发有人接手,产品经理和技术同事各司其职。资源、预算、人手这些问题不再需要我单打独斗去扛。我能把心沉下来,专注在科普和一些具体场景的深挖上。原本零零散散的点,慢慢被串起来。我发现自己正越来越靠近,把 AI 真正融入到工作的方式里。

近距离接触钉钉 AI 工具三年了,让我感触更深的是“君子生非异也,善假于物也”。最终决定价值的,不是 AI 本身,而是我们如何使用它。

--合智云数---

----------------------------------------------------------

北京公司:合智云数(北京)信息技术有限公司

电话:400-0123-013

地址:北京市通州区鸿坤云时代3号楼1610室

Web:www.hezhihulian.com

钉钉扫码立即体验